エンジニアが築く、AI時代の共創力。学び合う文化で広がる可能性

こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)採用チームの森です!

近年、AI技術の進化は目覚ましく、エンジニアに求められるスキルも大きく変化しています。ジーピーオンラインでも、AIをどのように実務の中に取り入れ、チーム全体で活かしていくか —。そんなテーマを深掘りするため、グループ会社でAI領域を専門とするアノテテの広橋さんを講師に招き、エンジニアチームによるナレッジ共有会を実施しました。

今回は、その取り組みの背景や現場での気づきについて、エンジニアチームのマネージャーである奥野さんと、講師を務めた広橋さんに話をお伺いします。

INDEX

目次

広橋

エンジニアとしてキャリアをスタートし、ジーピーオンラインで開発業務に従事。その後、グループ会社であるトンガルマンにて取締役兼開発グループマネージャーとして10年以上にわたりWebアプリケーション開発をリード。現在は 株式会社アノテテの取締役兼CTOとして、自社サービスの開発やAIを活用したR&D(研究開発)に取り組んでいる。教育機関での講師経験もあり、技術と教育の両面からエンジニア育成にも力を注いでいる。

奥野

異業種で営業職を経験したのち、昔から抱いていた「ものづくり」への関心からWeb業界へ転身。Webデザイナーとして制作実務を経験した後、ディレクターとしてジーピーオンラインに入社。入社後はディレクションや営業など複数の職種を経験し、マーケティング部門の立ち上げにも参画。現在はマーケティング部門と制作部門のマネージャーを兼務し、領域を横断しながらマネジメントを担っている。

AI活用のその先へ。共有会を実施した理由

ジーピーオンラインでは、約1年前からGitHub Copilotを導入し、エンジニアの開発効率向上と生産性の最大化を目指してきました。しかし、AI技術の進化は想像以上に早く、活用の幅も大きく広がっています。

「このままではもったいない」「もっと実務で使える形にしたい」という声がエンジニアチーム内で高まり、次の一歩を模索していました。

そんな中、グループ会社でAI開発をリードしている 株式会社アノテテの広橋さんと話す機会があり、「一緒に取り組んでみよう」と意気投合したことが、今回のプロジェクトのはじまりです。

確かに、現場の知見を学ぶうえでは、まさに適任ですね。

広橋さんは、どのような思いで今回の取り組みに参加されたのでしょうか?

もともと僕は 「自分の経験を通して、グループ全体に貢献したい」という気持ちがありました。特にAI領域は、僕たちアノテテが得意としている分野でもあります。AIのニーズが高まる中で、接点の多かったジーピーオンラインのエンジニアチームに何か還元できたらと思っていたところに、奥野さんから声をかけてもらった感じです。

タイミングがぴったり重なったんですね。

そうなんです。AIの進化は速く、情報収集だけでは到底キャッチアップできません。大切なのは、実際に手を動かし、チームで考えること。今回の共有会は、AIをただツールとして紹介する場ではなく、どう業務に“使える形”で落とし込むかを一緒に考える、実践の場にしたかったんです。

ジーピーオンラインとしても、本格的なAI導入の“第一歩”となる取り組みだったんですね。

はい。個人で試す段階から、チーム全体で活用する段階へ。

AIを現場の力へと変えていくための、“実践の第一歩”だったと思います。

AIは魔法じゃない。設計と思考が鍵

この共有会で一番伝えたかったのは、「AIは魔法じゃない」ということです。AIツールは確かに便利ですが、指示の仕方や前提の設計次第で結果が大きく変わります。結局のところ、人が構造を考え、意図を持って使いこなしてこそ、力を発揮する。AIとどう向き合うかは、これからのエンジニアにとって非常に重要なテーマだと思います。

今回の企画は、まさにその“AIを業務に活かすアプローチ”をテーマにした、実践型のナレッジ共有会として開催されました。ツール紹介ではなく、現場でどう使うかに焦点を当てた全2回構成です。

【第1回】AIコード生成 × プロンプト設計

- 同じ要件でも、指示の書き方によって出力が変わることを体感

- 曖昧なプロンプトと、条件・順序・期待形式を明示したプロンプトの比較

- 「AIの出力は人の問い方で決まる」という基本を共有

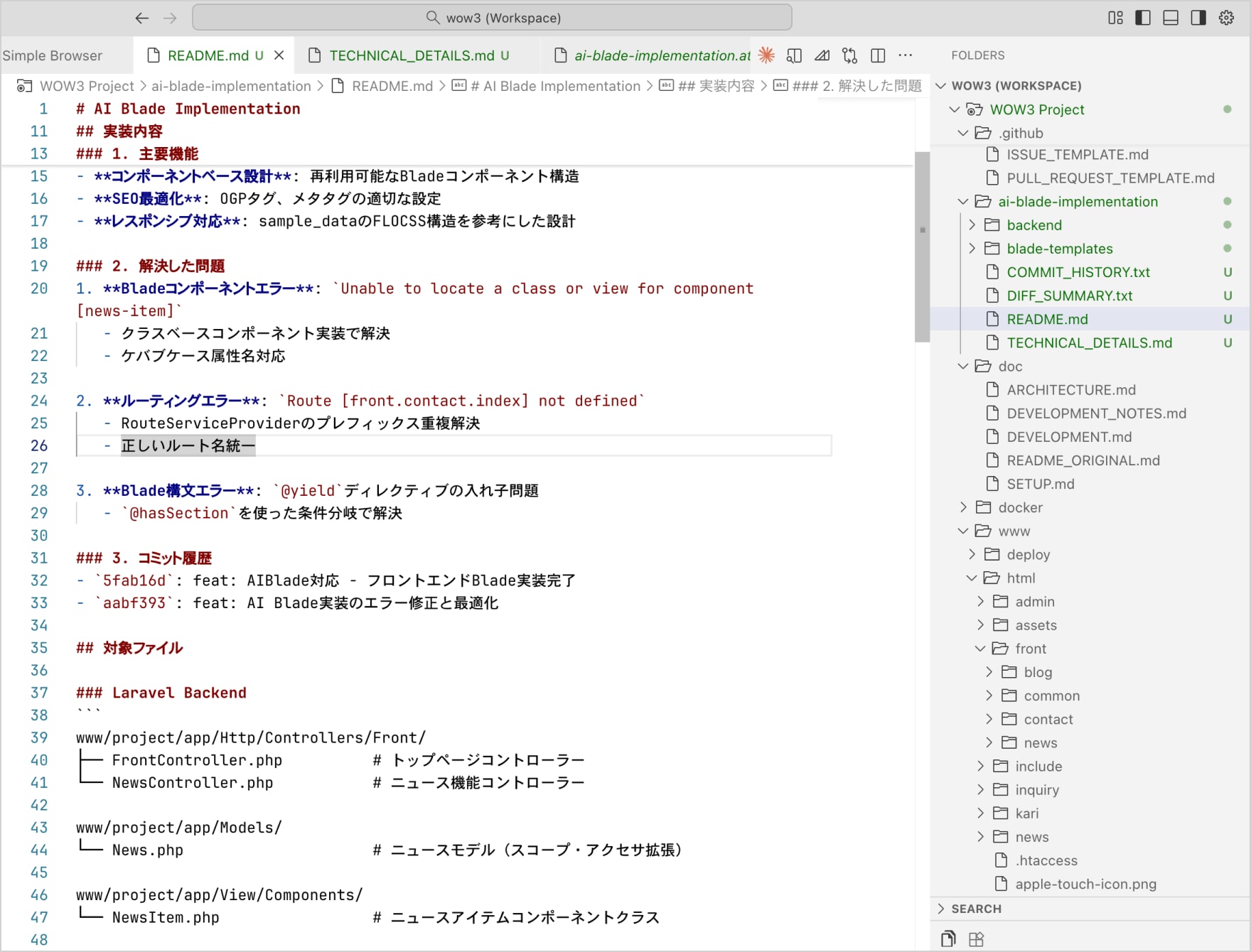

【第2回】AI実装の実践(Laravel)

- 既存コードを題材に、Blade化とルーティング設計を実演

- 「人が構造を考え、AIが実装を加速させる」という役割分担を紹介

- 共通プロンプト整備による再現性と品質向上の可能性を共有

実際の共有会では、どんな反応がありましたか?

第1回は、「ここまで変わるんだ」という驚きの声が多かったですね。プロンプト(AIへの指示文)の設計次第で、同じ機能でもまったく違う結果が出る。AIを“道具”として扱うことの難しさと面白さを、実感してもらえたと思います。第2回では、Laravelを題材に実際のコード生成まで踏み込み、リアルタイムで実演しました。仕様の意図や設計方針に踏み込んだ質問が次々と飛び交い、実装と設計の両面から深い議論が展開されました。

共有会の録画を拝見しましたが、みなさんとても前のめりでしたね。講師と受講者というよりは、開発者同士のディスカッションに近い雰囲気だったのでしょうか。

そうですね。僕も講師というより、一緒に考える立場でした。以前、専門学校で教えていた経験があるので、伝えること自体には慣れていますが、今回は“実務のプロに教える”という別の難しさがありました。

現場経験が豊富なエンジニアにとっては、抽象的な説明や汎用的な事例では物足りず、具体的な実装レベルの話や現場での適用可能性が問われます。受講者の理解度や反応を見ながら、その場で内容を取捨選択したり、実演の粒度を調整したりする必要があり、即興的な判断が求められました。

その場で内容を組み立てるのは大変そうです。

はい、バランスが難しかったですね。技術的に難しすぎても伝わらないし、浅すぎても物足りない。でも、参加してくれたメンバーが本当に真剣で、画面を見つめながら意見を交わしてくれました。僕自身も引き込まれるような時間でした。

講師をして、学びになることはありましたか?

すごくありました。ジーピーオンラインのエンジニアチームは、品質や再現性の意識が高い。だからAIの出力も“どう業務に使える形にするか”という視点で見てくれる。僕も「AIを業務に取り入れるなら、品質管理をどう仕組みに落とし込むか」が重要だと改めて実感しました。

AIは魔法ではない。人が考え、設計し、関与することで初めて力を発揮するんです。そういう視点を持つメンバーと議論できたのは、講師としても大きな学びでした。

チームで考えるからこそ見える答え

共有会当日の雰囲気は、どんな感じだったのでしょうか?

AIがコードを生成していく様子をリアルタイムで共有していたのですが、みんなの目が本気でした。1行ごとに「今の動きは?」「こうした方が良いのでは?」と意見が飛び交い、コード検証の密度がとても高かったです。エンジニアとしての集中力に、僕も引き込まれました。

参加メンバーの反応が印象的だったんですね。

はい。誰もが前向きに取り組んでいて、わからない部分は素直に質問しながら理解を深めていく。僕が一方的に教えるのではなく、一緒に実験して考えるような雰囲気でした。AI開発に正解はない中で、どうすればより良くできるかを探る。その探究心に、このチームらしさを感じました。

確かに、チーム全体で支え合う文化はジーピーオンラインらしいですね。

そうですね。そうした“安心して議論できる空気”が、今回のような取り組みを成功させたと思います。

以前在籍していたトンガルマンがスピード重視の少数精鋭型だとしたら、こちらはチームで学び合いながら力を伸ばしていくスタイル。AIのような新しい領域を扱うときには、この“連携力”がとても活きていると感じました。

奥野さんはオブザーバーとして参加されていましたが、現場を見てどのように感じましたか?

まず、想像以上に盛り上がったことですね。AIがコードを生成していくプロセスをリアルタイムで見ることで、メンバーの理解度が一気に深まったように感じました。

その後、チームでは何か動きがありましたか?

共有会のあと、実際の案件で「AIを試してみた」という声がいくつか上がりました。まだ検証段階ですが、「AIをどう活かすか」を前向きに議論する流れができています。

一方で、品質面のリスクもあるので、今後はガイドライン整備や共通プロンプトの標準化を進めながら、スピードと品質の両立を目指していきたいと思っています。AIを“怖がる”のではなく、チーム全体で安全に活かせる形を探していく、そんな姿勢をこれからも続けたいです。

学び合う文化の中で、確実にエンジニアチームの前進につながったように感じます!

知見を仕組みに。文化として根づかせる挑戦

今回の共有会を経て、今後どんな展開を考えていますか?

この取り組みを一度きりで終わらせず、継続的に知見を共有できる仕組みにしていきたいと思っています。AI技術は日々進化していくので、今日のベストプラクティスが明日には変わる。だからこそ、定期的にアップデートできる環境が必要なんです。

具体的には、AI活用の社内ガイドライン整備、共通プロンプトのテンプレート化、実装事例を共有するワークショップなどを進めていく予定です。小さな取り組みを積み重ねて、「学びを文化にする」ことを目指しています。

今後は「個人で使える」から「チームとして使いこなせる」へ。知見を仕組みとして残していくことで、誰か一人に依存しない体制をつくりたいですね。ガイドラインやテンプレートが整えば、新しく入るメンバーもスムーズにキャッチアップできますし、現場のスピードと品質の両立にもつながります。

学びを積み重ねて、チーム全体の成長につなげていく取り組みなんですね。

AIも技術のひとつではありますが、最終的には「人とチームがどう成長していくか」。そこを見据えながら取り組んでいきたいと思います。

個の経験を、チームの進化へとつなげる

では最後に、ジーピーオンラインへの応募を検討しているエンジニアの方へ、メッセージをお願いします。

キーワードは「変化と危機感」です。AIを使いこなせるかどうかで、エンジニアの価値が変わる時代になっています。特に経験者は、これまでのやり方に固執すると取り残されるリスクがある。まずは触れて、試して、考えることが大切です。経験が浅い人にとっても、AIはすでに日常的なツール。基礎力を磨きながら、技術を“自分の言葉で扱う力”を身につけてほしいと思います。

そうした学び続ける姿勢を支えてくれる仲間がいるのが、ジーピーオンラインの強みだと感じています。「変化をチームで楽しめる」文化の中で、新しい波を恐れず、自分たちの力に変えていく。そんな方に、ぜひ仲間になってほしいです。

ジーピーオンラインは、“チームでものづくりをする文化”が根づいています。エンジニア同士だけでなく、ディレクターやデザイナーとも密に連携しながら、最終的に「どうすればより良いプロダクトを届けられるか」を考えるのがエンジニアの仕事です。

AIも同じで、対話しながら最適解を探る姿勢が大切です。比較的自由で裁量のある環境なので、AIをフル活用する方法も、基礎を磨きながら補助的に使う方法も選べます。AIに限らず新しい技術を共に学び、最適な形を一緒に考えるところから取り組んでくれる方、ぜひお待ちしています。

今回の共有会を通して見えたのは、「AIを実務に取り込む力」と「学びを共有して成長する文化」が、ジーピーオンラインのエンジニアチームにしっかりと根付いているということ。個人の試行からチームの実践へ、そしてそれを再現性のある仕組みへ。このサイクルこそが、チームの進化を支えています。

AIや新しい技術を味方につけ、チームで成果を生み出す仕事をしたい方。ぜひ、私たちと一緒に次の一歩を踏み出しませんか。

みなさんのご応募をお待ちしています。

まずは、このAI共有会を企画された経緯を教えてください。どういった狙いで始まった取り組みなのでしょうか?